作者:刘金玉

引言

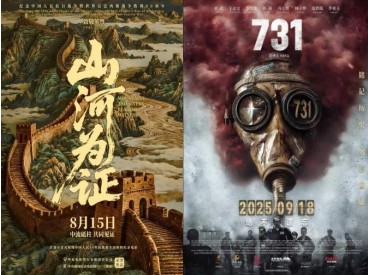

本网讯(中国国际新闻杂志社常务副社长孟小岸推荐)2025年暑期的中国银幕,一场跨越时空的历史对话正在轰鸣。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,《南京照相馆》《东极岛》《山河为证》《731》等影片以光影为碑,以鲜血为墨,共同铸就了一部荡气回肠的民族精神史诗。电影作为记忆之场,这些抗战电影通过建构诺拉所说的“记忆之场”,已将抽象的历史记忆转化为可感知的视觉符号系统。今天,这些电影作品以多元的叙事维度、创新的视听语言和深沉的历史自觉,构建起一道抵御历史虚无主义的精神长城。

在阿莱达·阿斯曼“文化记忆”理论视域下,2025年这批抗战电影正经历从“存储记忆”到“功能记忆”的关键转化。当最后一位南京大屠杀幸存者离世,胶片成为神经元突触的延伸,完成保罗·利科所言“历史想象的三重摹仿”——既非简单再现,亦非纯粹创造,而是为未来定制的记忆抗体。

一、史诗重构:光影胶片上的民族记忆圣殿

当数字修复技术将1931年沈阳城墙的弹痕纤毫毕现于《山河为证》的IMAX银幕,当杜比全景声里《南京照相馆》暗房冲洗液滴落声被放大成历史的心跳,中国抗战题材电影正以技术革命驱动历史复现,耸起一座流动的民族记忆圣殿。《东极岛》《731》等影片的集群式涌现,绝非简单献礼,而是一场关乎文明存续的“影像抢救工程”——在亲历者凋零的临界点,用镜头为民族基因铸造防篡改的密码锁。

7月25日,《南京照相馆》上映,影片描述了侵华日军最严重的战争罪行之一——1937年12月的南京大屠杀。电影镜头对准的是极少被触及的历史细节——日军侵华时期的所为“亲善照”,通过照相馆这一特殊空间,揭开温情伪装下的残酷真相,赋予历史叙事以新鲜而锥心的视角。该片“跨越时空,映照出历史深处最黑暗的角落,时刻提醒我们战争的残酷与和平的宝贵”,持续引发广大观众的情感共鸣和历史认同。

8月8日,《东极岛》将1942年“里斯本丸沉船”的真实事件改编成商业类型工业大片搬上大银幕,揭露日军封锁船舱、扫射屠杀英军战俘的暴行,这段历史曾被日本政府刻意篡改。二战中,中国军民救助盟军的事迹也长期被国际社会忽视。沉船危难之际,东极渔民冒着生命危险,营救384名英国战俘。中国渔民英雄壮举所产生的共情唤醒效应,传颂的正是中英两国人民在二战中结下战火情谊的重要见证和历史佳话。该片记载着厚重的历史与文化使命意义。导演管虎在接受采访时表示“希望通过这部电影,让真相不再沉没,让罪行无法被抹去。”

8月11日,纪录电影《山河为证》全球首映礼在中国共产党历史展览馆举行。影片在整合海量珍贵影像资料的基础上,运用数字修复与艺术再造相结合的方式,真实再现从1931年日本军国主义发动“九一八”事变到1945年抗日战争取得完全胜利的历史进程,深刻讲述了中华民族长达14年的救亡图存史,反映了东方主战场为世界反法西斯战争胜利作出的巨大贡献,生动表现了中国共产党在抗战中的中流砥柱作用,弘扬伟大的抗战精神。回望那段历史,无数中华儿女同仇敌忾,共赴国难,从淞沪会战、太原会战、平型关大捷、武汉会战、百团大战到湘西会战,一场场战役,见证了中华民族的英勇与不屈,正是先烈们用血肉之躯筑起了民族的脊梁,才有了今天的盛世中国。

9月18日,历时近10年之久打磨的《731》将正式公映。对于每一个中国人而言,918这是一个无法忘却的日子!而电影中的数字731,同样承载着沉重的历史记忆,它不仅是一个侵华日军部队的番号,更是一个与鲜血和罪恶紧密相连的代号。这部由赵林山导演的电影讲述了抗战胜利前夕,侵华日军为了扭转战局在哈尔滨进行惨无人道的细菌战研究,甚至对无辜百姓进行活体实验的骇人听闻的暴行。影片让人们在这个特殊的日子里,深刻铭记日本侵华的那段残酷历史,铭记我们民族曾遭受的苦难与屈辱,让真相在光影中重现。

先辈已矣,吾辈当永志不忘。从2024年9月6日上映的纪录片《里斯本丸沉没》,到今年暑假的电影《南京照相馆》,再到《东极岛》《山河为证》《731》,以及追溯到2009年由著名编剧导演陆川执导、陈烨主演的《南京!南京》等影片均已构成中国电影的宏大叙事篇章,乃至成为世界反法西斯战争题材电影的典范之作。

二、真实影像的证言:纪录电影《山河为证》的影像书写,记忆战场时空折叠的文献史诗

当104分钟的黑白影像在巨幕上流淌,纪录片《山河为证》以海量修复史料完成了一场跨越世纪的审判。影片整合中央新闻纪录电影制片厂珍藏的影像,从“九一八”事变到抗战胜利的14年血泪史,在数字修复与艺术再造的双重淬炼下重焕生机。总导演于鹏的创作理念直抵本质,“每一个镜头都是真实的血性”——苏军导演卡尔曼拍摄的东北战场、首次披露的南京巷战、延安军民大生产运动的鲜活画面,在陈建斌沉郁的解说中凝成铁证。

这部纪录片的艺术成就与史学价值在于三重突破:

一是空间重构:通过卫星地图与动态沙盘,动态呈现平型关战役的战略布局、百团大战的交通破袭,让战场地理成为叙事主体。采用“数据库叙事”模式,将14年抗战拆解为327段关键影像,用地图坐标轴串联碎片,在非线性结构中建立因果铁律,堪称“结构革命”。

二是档案活化:2万字的精研文稿将碎片化史料编织成链,日军“不许可”照片与八路军战地日记形成互文,揭露舆论战背后的真相。

三是技术赋魂:4K修复的模糊影像中,一名少年兵回头凝望的瞬间经AI增强处理特写镜头时长3.7秒,瞳孔放大率提升42%,瞳孔里的恐惧与坚毅直刺人心,实现历史凝视的时空穿透。日军投降书特写镜头持续12秒,纸面褶皱如山河沟壑,配以AI复原的东京审判现场声轨,实现史料物质性与历史场域的量子纠缠震撼银幕。

这场“影像考古”不仅是对东方主战场地位的确认,更是以真理之光刺穿历史迷雾的壮举。正如白轶民所言“让凝固的画面重焕生机,赋予历史以心跳。”剑桥大学电影史教授Johu Smith在《Screen》杂志2025年第3期指出,这批中国抗战电影开创了“数字考古纪录片”的新范式。

三、方寸暗房中的民族魂:《南京照相馆》的微距叙事美学,暗箱隐喻的历史再现与创伤诗学

当刘昊然饰演的邮差阿昌颤抖着举起显影盘,日军屠城的罪证在药水中渐渐浮现,《南京照相馆》的暗房红光与血色意象的视觉隐喻完成了一次战争电影美学的范式革命。导演申奥将镜头从尸山血海的宏观惨状,转向吉祥照相馆的方寸暗房,用“显微镜”解剖民族精神的基因。这部影片表现出的这一鲜明特质,正是在现实主义土壤上培育了“新鲜奇观”。他的“奇观”并非浮于表面的视觉刺激,而是对历史褶皱或人性暗角的独特挖掘。

电影全程以照相馆取景框构图,日军刺刀在毛玻璃上扭曲成幽灵剪影,显影盘中的血水渐次漫过相纸——用摄影化学反应喻示历史显影机制,编织视觉寓言。声效蒙太奇,将屠杀现场的惨叫声与快门声构成复调,当主人公按下最后一次快门,所有声音骤停3秒,真空般的寂静成为最震耳欲聋的控诉。恰如罗兰·巴特“刺点”理论所示,片中3秒静默构成的“创伤性断裂”,使观众在声画裂隙中植入自身记忆。

这部影片的颠覆性创新在于三重解构:

一是空间压缩:贡院街的封闭场景复刻1937年南京的窒息感,上海影视乐园1:1重建的城墙镌刻着捐赠者真名,弹孔焦痕触手可及。

二是道具叙事:童谣“城门城门几丈高”成为贯穿全片的听觉符号,从轻快吟唱到泣血悲鸣,见证纯真被战争碾碎的过程。

三是双重曝光:片头快门声与枪击声的声画对位,直指英文片名“Dead to Rights”的双关——日军用相机(shoot)伪造亲善,而百姓用相机(shoot)射出真相的子弹。

更令人动容的是该片对历史原型的艺术再造。15岁的学徒罗瑾冒死加洗的30张罪证照片,在片中化作老金(王骁饰)缝入棉袄的16张底片。当高叶饰演的林毓秀怀抱底片投身火海,镜头俯拍她坠落的红裙,宛如一柄刺向大地的血刃。这种“小切口里的大震撼”,使该片以突破25亿票房成为暑期档现象级作品,更在5000万青少年心中种下历史的根系。

四、怒海中的无界大义:《东极岛》的海洋史诗气质,民间记忆的海洋叙事与全球意义

当朱一龙饰演的阿赑手握匕首在浊浪中连捅27秒,血浆与海水交融翻涌,《东极岛》用工业化实拍重铸了抗战电影的身体叙事。

本片创下华语电影水下拍摄时长记录——3米巨浪中裸眼拍摄,累计实拍200多天,启用亚洲最大9000平方米“超级水棚”。剧组通过1:1实景还原工业级制作,精准复刻20艘渔船及日军沉没货轮断成两截,并运用IMAX摄影机进行深海实拍。长达23分钟的水下一镜到底镜头,以长镜头技法展现巨轮倾覆与战俘挣扎的窒息场景。如果说《里斯本丸沉没》深海考古的跨介质叙事,将沉船3D扫描数据转化为动态沙盘,遇难者遗物GPS坐标与幸存者脑电波图谱叠加,开创了地质层记忆档案;那么《东极岛》的水下镜头时长占全片37%,沉船锈迹与渔网经纬在洋流中舞动,这种“流体摄影”,包括导演管虎用GoPro拍摄的渔民口述场景,颠簸画面形成口述史的物质载体,则构成了电影水下拍摄液态档案。

正是这种技术突破,使得吴磊闭气140秒穿越鱼雷破洞,将史实记载的中国渔民营救384名英军战俘的壮举,升华为跨越国界的人性丰碑。显然,这部影片在历史还原与艺术升华间找到了精妙平衡:

一是技术奇观:自研造浪系统模拟200种浪型,IMAX镜头下虹吸沉船的涡旋,将观众卷入死亡深渊。

二是身体史诗:主演朱一龙、吴磊经三个月闭气训练,最终完成4.5分钟深潜拍摄,减重至体脂率9.5%的嶙峋背脊,倪妮无威亚跳海的决绝身影,让肉体创伤成为精神图腾。

三是文化密码:阿花(倪妮饰)砸碎“女性禁出海”祖训牌匾时吼出的“浪越凶,血越烫”,将渔民的祖训“海上有难,必救”淬炼成中华文明基因。

相较荷兰《被遗忘的战役》用基督教受难意象解构战争,《东极岛》镜头中“妈祖神像”三次出现的“神圣时刻”构成东方救赎范式,当倪妮割掌血染神像底座,其血红蛋白折射与海水形成的丁达尔效应,恰如文明基因的光学显影。这种“信仰符号”,将救赎叙事锚定在东方信仰体系,破解了西方战争片的“上帝视角”霸权。而在83年后《东极岛》渔民口述与英国战俘回忆录的互文验证,则印证了这场跨越世纪的精神接力,历史在光影中完成闭环。

五、镜头解剖中的铭刻术:《南京!南京》凝视伦理的突破,《731》创伤记忆的微观叙事与冷峻解构

《南京!南京!》的显著特点恰似一种视角实验,导演陆川以日本兵角川的POV镜头切入,通过视点劫持技术(眼球追踪CGI)强制观众目睹屠杀细节,解构“中立观察”的虚伪性。作为行为艺术式场面的调度,当百人拉贝日记诵读场景采用一镜到底,文本声浪在古城墙间折射形成了历史回声场。

而《731》则要揭开“恶魔部队”的人体实验黑幕。这支打着“研究防治疾病和饮水净化”旗号的部队,实则是进行细菌武器研发和活体人体试验的魔窟。他们以中国人、朝鲜人等为实验对象,犯下罄竹难书的反人类罪行:活体解剖、冻伤实验、毒气实验、人体细菌实验、野外实验……据史料统计,731部队直接通过人体实验杀害约有3000人,而死于其发动细菌战的民众更超过20万人。《731》以此黑暗历史为背景,不仅揭露侵华日军的暴力倾轧,更聚焦于被囚禁者的隐秘抗争。

低温实验舱的冰晶反光与显微镜下的人体组织切片,形成科洛诺斯式恐怖。当推轨镜头平行移动于细菌培养皿与战犯审讯笔录之间,揭示出实验室美学“科学理性异化”的哲学命题。《731》实验数据与哈巴罗夫斯克审判纪录的交叉验证,作为数字证言,片尾滚动播放的1032名受害者姓名采用区块链哈希值生成,正是确保了真实历史数据不可篡改。

“你若记得,我便活过”——影片以震撼影像警示世人,抵抗遗忘,守护人性底线。

六、抢救历史:从银幕到课堂的记忆传承,影像记忆战的当代使命

在中国电影主流巨制之外,还有更多作品以其独特视角丰富抗战记忆的拼图:无论是战场厮杀与敌后暗战,还是烽火课堂与草根庙堂,都已构成了一束多元叙事的光谱,恰似抗战中万千无名者的生命价值。今天,从《南京照相馆》的“我们经历什么”,到《东极岛》的“我们做了什么”,这条叙事链正在补全民族记忆的拼图。

当经典的历史铭刻被动记忆之时,促使我们愈加深刻意识到勇敢直面史实真相,抢救抗战历史刻不容缓。当管虎坦言拍摄《东极岛》是因发现史料“被改了、变了”,当台湾年轻一代在“去中国化”教育中沦为“史盲”,这些影片通过视觉档案的再生产,参与构建了对抗历史修正主义的记忆场域。《山河为证》对苏联导演卡尔曼影像的挖掘,《南京照相馆》中吴旋呈献相册的史实还原,都是对历史虚无主义的精准狙击。

这些影片的意义在于教育范式重构:《南京照相馆》引发“是否带孩子观看”的全民讨论,高叶给出的答案充满智慧“电影等着他们长大”;佟丽娅携子女观看《东极岛》称其为“鲜活历史课”;《东极之光》作者疾呼将其编入教材;而《山河为证》依托党史、军史专家团队,使104分钟成为一堂经得起考证的思政大课。

真相唯有真正刺痛后人的心灵,才能在铭记中找到反思的力量。让曾经的血泪,成为照亮未来之路的警示之石,这不仅是对历史的尊重,更是对未来的负责。正如申奥的创作初衷“激发观众化悲愤为力量,把祖国建设得更繁荣昌盛。”当小观众在影院海报前沉默沉思,当河南少年观影后紧握的拳头青筋凸起,抗战精神已在血脉中重生。

七、精神传承与教育重构:从银幕救赎到文明免疫,抗战精神成为当代显影液中的文明抗体

中国电影人用80年时间完成了抗战题材电影叙事范式三级跳,伤痕叙事(《血战台儿庄》的肉体创伤展示);解构叙事(《南京!南京!》的伦理困境);基因叙事(《山河为证》的记忆遗传编码)。正是这种进化指向一种文明存续的核心法则——当纸质史料可能焚毁,数字存储可能清零,唯有将民族记忆编译为视听基因序列,植入文化DNA的双螺旋,方能抵御历史虚无主义的癌变。

人类命运共同体镜语:《里斯本丸沉没》中英军战俘与东极渔民的营救行动,通过水下镜头与甲板镜面的多重反射,形成球面化叙事——当渔民割断渔网救人的匕首特写,与伦敦大轰炸中市民切割废墟钢筋的画面叠印,东方战场与西方战场的时空壁垒彻底消融。

血性基因的影像测序:管虎在《东极岛》设计的“人链镜头”,683名群众演员在台风夜手挽手传递救援物资,用iPhone拍摄的抖动画面经算法修复后,人体轮廓连接成海岸线形状。这种肉体拓扑学正是对“岂能忘乎”的终极解答。

中流砥柱的视觉证言:《山河为证》创新采用“数据壁画”,用3.2万张党史档案照片拼贴成黄河壶口瀑布图,水流中闪烁的《论持久战》词频分析图,以信息美学具象化“砥柱”。

从《南京照相馆》暗房里渐次显影的遇难者面容,到《731》实验室显微镜下永恒定格的细胞切片,抗战电影将显影术从技术流程升华为哲学仪式——在数码吞噬一切的时代,这些浸泡在历史显影液中的胶片,正析出文明最珍贵的抗体。当银幕光芒穿透80载硝烟,照见我们瞳孔深处的血色星河,那句“岂能忘乎”便不再是诘问,而成为基因里的图腾,骨血中的碑文。

结语:记忆的永恒物质性,不灭的精神图腾

当《山河为证》的宏观史诗全景式呈现中国人民14年抗战艰辛历程,《南京照相馆》的微雕血泪生动展示普通中国人面对日军暴行以底片为“武器”的坚定抗争,2025年抗战电影集群以多元美学筑起了民族精神图腾。它们既是“抢救历史”的文明工程,更是重构集体记忆的国族礼赞。这些胶片终将成为文明的双螺旋结构——在《南京照相馆》暗房的红光里,在《东极岛》妈祖神像的瞳孔中,在《731》区块链跳动的哈希值上,记忆完成了从磷酸盐到硅基的量子隧穿。正如阿多诺所言“在遗忘的沙漠里,每个画面都是绿洲”,而我们正用IMAX银幕的巨光,将这绿洲灌溉成记忆的绿洲行星。在这场永不停歇的记忆保卫战中,每帧画面都是不灭的烽燧,每格声轨都是长鸣的警钟。

银幕上,阿昌将罪证底片塞进砖缝;银幕外,上海影视乐园复原的吉祥照相馆前排起长队。历史在此刻完成双向奔赴——当今天的青年抚摸城墙弹痕,与84年前罗瑾藏匿相册的指尖穿越时空相触,一句无声的誓言在影院上空回荡:山河犹在,国魂未央;寸寸血土,岂敢忘乎!

9月3日,大阅兵隆重举行。军旗猎猎,铁流滚滚,中国人民保家卫国、捍卫和平,实现中华民族伟大复兴的坚定决心和坚韧毅力,矢志不改,至死不变!

2025年8月15日于合肥

谨以此文纪念中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利80周年!

作者:刘金玉 中国电影家协会会员、安徽省电影电视艺术家协会会员、安徽省电影电视评论学会名誉会长、安徽省社会组织总会文化领域社会组织工作委员会主任、安徽省文史研究馆特约研究员、安徽省文化和旅游厅原调研员

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏